企業動態

匠人匠心 | 陳金國,他是“離太陽最近的人”!

信息來源: 中建三局二公司 信息提供日期:2019-08-06 瀏覽:1517

一年365天,

他至少有300天在超過300米的高空中度過,

被同事戲稱為“離太陽最近的人”。

從業32年來,

他從農民工華麗轉身為中建三局首屈一指的塔吊專家,

并始終穿梭于建筑工地,行走在云端,

多次刷新建筑領域的“中國高度”,

先后參建的摩天大樓總高度超過5000米,

見證了中國超高層建筑建造技術的跨越式發展。

他,

是“湖北省首席技師”、

武漢市“洪山好人”

——陳金國

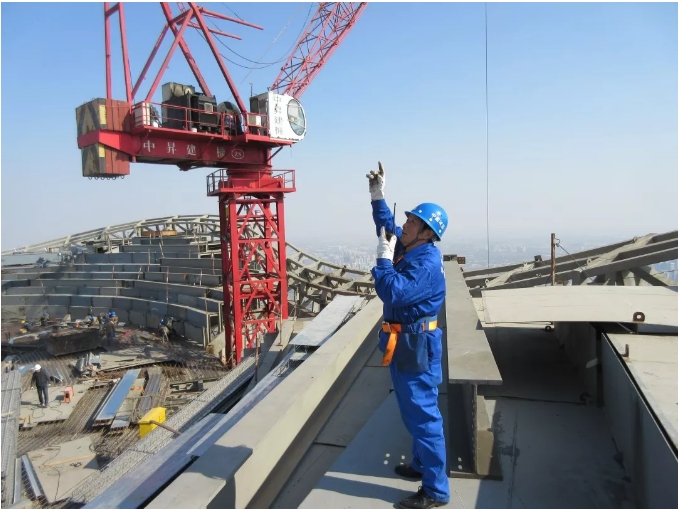

2號塔吊低速起鉤,注意吊重顯示不超過22噸,慢慢加速……停鉤,旋轉向右……停止轉臂……”在中建三局承建的西南第一高樓成都綠地中心468項目近300米的高空,塔吊班班長陳金國站在作業平臺上,有序指揮工作人員進行塔吊作業。

烈日當空,陳金國汗水直流,臉色曬得如赤銅一般,上面刻著深溝似的皺紋。這是歲月留下的印記。

1989年,23歲的木工陳金國正式向公司申請,成為一名塔吊工。自此,他琢磨塔吊設備,學習理論知識,不懂就問,努力提高技能。30年時間,他從一名塔吊工,成長為中國摩天大樓的塔吊安拆專家。

萬丈高樓平地起,期間所有施工材料需通過塔吊運輸到高空作業面。因此,指揮塔吊作業,來不得半點馬虎。“我們常在三四百米的高空中作業,哪怕掉一顆釘子下去,也非同小可。”陳金國說,因此必須對塔吊構造、參數等爛熟于心,更要心細。為此,一臺塔吊20多個大構件,1000多個小零件,他摸得門兒清。

高樓建好了,塔吊也得拆除,更需心細。

2016年,高度達597米的天津117大廈主體結構已完工,4臺動臂式塔吊自重均近1200噸,拆除塔吊高度超過600米,打破了國內拆塔高度紀錄。

“每一個環節絲毫馬虎不得,不然造成的傷害不可預計。”陳金國說。因此,塔吊在拆除過程中,從頂端的解體到中間的降落過程,他親自把控每一個細節,提前預演每一個環節,安排好每一項任務。

每次在拆除塔吊起重臂時,都要順著起重臂,凌空攀爬近70米的距離。作為班長,陳金國每天至少得攀爬兩到三次。記者注意到,作業人員到塔吊大臂端頭不到1平方米的吊籃空間進行拆除作業,低頭就能看見600米高空下的建筑物,想一想都讓人兩腿發軟,而陳金國卻在大臂上平穩行走,如在平地一樣。

20多年來,每一年365天,陳金國有超過300天都在高空中作業,看風清風淡,看云卷云舒。

作為中國建筑的排頭兵,中建三局人才濟濟。而能在中建三局成為首屈一指的塔吊專家,陳金國自有獨到之處。

超高層建筑施工時,其主體結構會不斷攀高,在不斷攀高的過程中,需經緯儀來定位水平度和垂直度。但主體結構內空間非常狹小,用經緯儀來定位則非常困難,耗時也很長。

從事塔吊工之前,陳金國是木工,技術非常精湛。木工常用吊線錘來測垂直度,“但經緯儀等高科技設備可以測量垂直度,卻不如他手中的吊線錘細鋼絲精準。”同事陳柏斌對陳金國做事時精益求精的態度非常佩服。陳柏斌說,經違儀在高空測量時無固定位置,難以保證精確度,在此情況下,用吊垂即方便又準確,保證了設備安裝的垂直度在規定標準內。

有例為證。597米高的天津117大廈在“長高”時,一共爬升了120多次,每次爬升完,專業人員都用經緯儀來測試,每次的垂直度偏差都比國家標準還要低很多。

今年3月,重慶萬科大廈項目要安裝塔吊大梁和C型框,兩個班組耗時兩天都沒成功。陳金國趕去現場馳援,2個小時內搞定。

類似的例子舉不勝數。從上海環球金融中心到中央電視臺新臺址,從442米的深圳京基100大廈到高597米的天津117大廈,從528米的北京中國尊到華中第一高樓武漢綠地中心,陳金國負責了這些超高層建筑塔吊的安拆工作,跟隨著這些超高層一步步長高。

憑借30年的實踐,陳金國參與研發的科技成果《超高層建筑大噸位動臂式塔式起重機施工技術集成》榮獲2011年度中國施工企業管理協會科學技術創新成果一等獎;參與的《大型動臂式塔機安裝拆卸和爬(頂)升工法》獲國家級工法;還參與了國家專利《大型動臂塔機大直徑變幅鋼絲繩的穿繞方法》、《動臂塔高空變臂法》的發明,個人更獲2017年度湖北省首席技師。

如今,已過知天命之年的陳金國仍奮斗在一線。回溯往事,他常說,感謝扶貧政策,讓他走出農村,并在城市安家立足。

1987年,中建三局對口扶貧國家級貧困縣——湖北省大悟縣。他有幸被選中,成為中建三局二公司設備管理公司的一員,并最終成長為一名技術工人。為此,他頗為感恩,曾婉拒外界的高薪挖角。

“對待工作,一定要有敬畏之心。”這是陳金國常掛在嘴邊的一句話。多年來,他一直是超高層建筑的塔吊班班長,重大節點時,每晚睡覺前,他都會將塔吊安拆的步驟在腦子里過一遍,想好了第二天再實際操作,且時常可以在地面指揮,卻每次身先士卒,攀爬在最前面,“這樣我才更安心”。

陳金國說了一段往事。1989年,他剛開始接觸塔吊,參與武漢一廠房建設。有一天他和師傅正在高空中拆塔吊,在塔吊拆除過程中,塔身下降,回轉支撐與標準節就位時,他發現8顆連接螺栓僅安裝5顆,如不及時處理,在進行下步工序作業時會造成塔吊受力不均,很有可能發生傾翻倒塔的危險,至此陳金國就比較注意設備安裝中的安全。

“安全是工程的生命線。”陳金國說,塔吊都在高空中,真的來不得半點馬虎,一時大意就會釀成重大安全事故,“我們無法預料危險發生的那一剎那是什么樣子。人命大于天!只有細心細心再細心,才能防患于未然”。

工作多年,陳金國駕馭過各種類型的塔吊,有中國造的,有澳大利亞、法國等國外造的。他說,平心而論,國產塔吊和外國塔吊相比,還存在一定的差距。他還有一個“私心”:希望有一天他能駕馭世界最頂級的塔吊,而這臺塔吊則是中國造,“因為意味著,中國智造又有提升”。

三更燈火五更雞,正是男兒讀書時。如今,陳金國的頭發有些白了,背脊有些彎了,但他依然未放棄學習,******里裝著關于塔吊的軟件,微信里看得最多的是加入的塔吊安拆群,唯一的愛好釣魚,也因工作繁忙而難以成行。他說,他很想坐飛機,渴望體驗那種“飛翔”的感覺,一如他在建筑的云端里幸福地飛翔。